Temps de lecture : 15 min

Résumé de: Guide Complet sur la Chirurgie de Fusion Lombaire Latérale (XLIF / LLIF)

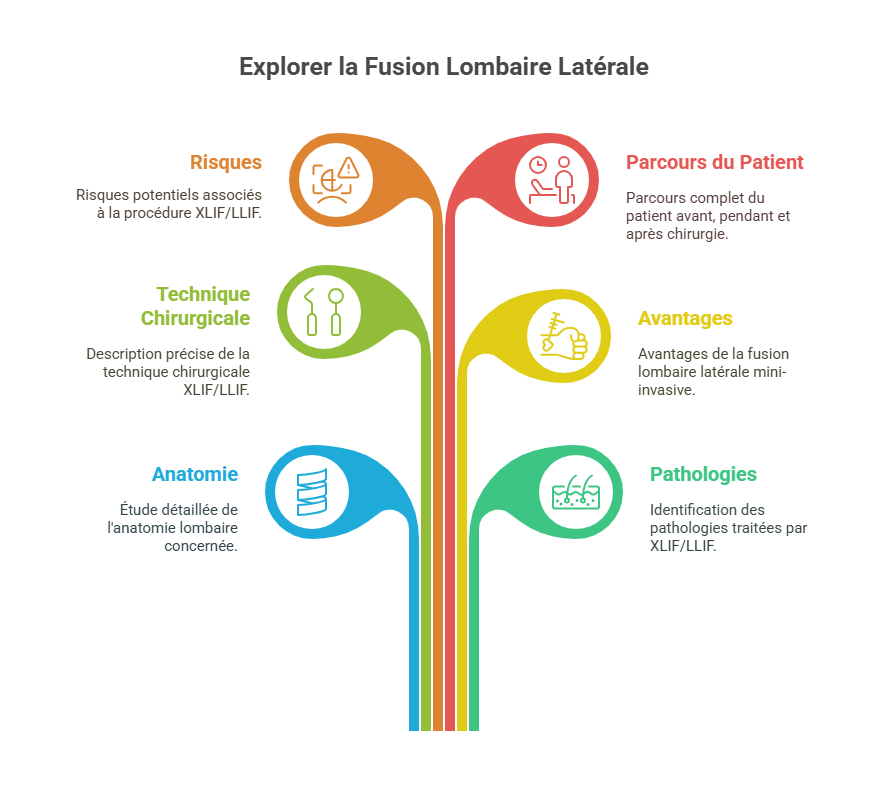

Ce guide exhaustif explore la chirurgie de fusion lombaire latérale (XLIF/LLIF), une technique mini-invasive pour traiter les pathologies dégénératives de la colonne lombaire. Il aborde l'anatomie, les indications, les étapes de la procédure, ainsi que les risques et bénéfices associés, offrant ainsi aux patients une compréhension approfondie pour une prise de décision éclairée.

Top 5 Trucs à retenir

- La chirurgie XLIF/LLIF est une approche mini-invasive qui préserve les muscles du dos.

- Elle permet une récupération plus rapide et moins douloureuse par rapport aux techniques traditionnelles.

- Le neuromonitoring est essentiel pour éviter les complications neurologiques pendant l'intervention.

- Les patients doivent être informés des risques et des bénéfices avant de décider de la chirurgie.

- Une rééducation post-opératoire est cruciale pour optimiser les résultats fonctionnels.

Écouter notre Podcast

Ce podcast explore en profondeur la chirurgie de fusion lombaire latérale (XLIF/LLIF), une procédure mini-invasive pour les affections du bas du dos. Il détaille l’anatomie de la colonne lombaire, les pathologies traitées […]

Guide Complet sur la Chirurgie de Fusion Lombaire Latérale (XLIF / LLIF) : Une Analyse Experte pour une Décision Éclairée

Introduction Générale

La colonne lombaire, ou bas du dos, représente un pilier central de la mobilité et de la posture humaine. Soumise à des contraintes mécaniques considérables tout au long de la vie, cette région est le siège fréquent de pathologies dégénératives qui peuvent engendrer des douleurs chroniques, des limitations fonctionnelles sévères et une dégradation significative de la qualité de vie.1 Lorsque les traitements conservateurs, tels que la kinésithérapie, les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires ou les infiltrations, ne parviennent plus à soulager les symptômes, la chirurgie devient une option à considérer.3

Au cours des dernières décennies, les techniques de fusion vertébrale, ou arthrodèse, ont évolué de manière spectaculaire. Parmi les innovations les plus marquantes figure la fusion lombaire latérale, une approche mini-invasive connue sous les acronymes XLIF (eXtreme Lateral Interbody Fusion) ou LLIF (Lateral Lumbar Interbody Fusion). Son principe fondamental repose sur une idée à la fois simple et révolutionnaire : aborder la colonne vertébrale par le côté (le flanc) plutôt que par l’arrière ou par l’avant. Cette stratégie permet de contourner les grands muscles du dos, préservant ainsi leur intégrité et réduisant le traumatisme chirurgical, ce qui se traduit souvent par une récupération plus rapide et moins douloureuse pour le patient.5

Ce guide a pour ambition de dépasser la simple description de la procédure XLIF/LLIF. Il vise à fournir une analyse exhaustive et nuancée, fondée sur les données scientifiques et cliniques les plus actuelles. En disséquant en profondeur l’anatomie concernée, les pathologies traitées, les subtilités de la technique chirurgicale, ses avantages, ses risques inhérents et le parcours complet du patient, ce document a pour objectif de donner au patient informé, à son entourage et aux professionnels de santé non spécialistes les clés pour une compréhension approfondie et une prise de décision véritablement éclairée.

Partie I : Comprendre la Colonne Lombaire et ses Pathologies

Une compréhension solide de l’anatomie de la colonne lombaire et des mécanismes pathologiques qui l’affectent est un prérequis indispensable pour saisir la logique, les objectifs et les enjeux de la chirurgie XLIF/LLIF. Cette première partie établit ces fondations essentielles.

Chapitre 1 : Anatomie Fonctionnelle de la Colonne Lombaire

La colonne lombaire est une merveille d’ingénierie biomécanique, conçue pour allier robustesse et flexibilité. Elle est composée d’un empilement complexe d’os, de disques, de nerfs, de ligaments et de muscles qui travaillent en synergie.

L’Architecture Osseuse

La structure de base de la colonne lombaire est constituée de cinq vertèbres, numérotées de L1 (la plus haute) à L5 (la plus basse).8 Ces vertèbres se distinguent par leur corps vertébral particulièrement volumineux et robuste, une caractéristique qui reflète leur fonction principale : supporter le poids de tout le haut du corps. Chaque vertèbre est une structure complexe comprenant :

Le corps vertébral : La partie antérieure, massive et cylindrique, qui supporte la charge.

L’arc postérieur : Qui forme un anneau protecteur autour des structures nerveuses. Il est composé des pédicules, qui relient l’arc au corps, et des lames, qui se rejoignent à l’arrière.

Les apophyses (ou processus) : Des projections osseuses qui servent de points d’attache pour les muscles et les ligaments (apophyses épineuses et transverses) ou qui forment les articulations entre les vertèbres (apophyses articulaires).2

Le Disque Intervertébral : L’Amortisseur Naturel

Entre chaque corps vertébral se trouve un disque intervertébral, une structure fibrocartilagineuse jouant un double rôle crucial d’amortisseur et de pivot. Il absorbe les chocs et répartit les pressions subies par la colonne, tout en permettant les mouvements de flexion, d’extension et de rotation. Sa structure se compose de deux parties distinctes :

Le nucleus pulposus (noyau pulpeux) : Une sphère centrale gélatineuse, riche en eau (fortement hydratée), qui agit comme un roulement à billes sous pression.2

L’annulus fibrosus (anneau fibreux) : Une série de couches concentriques de fibres de collagène très résistantes qui entourent et contiennent le noyau. La partie externe de cet anneau est innervée, ce qui explique pourquoi sa fissuration peut être douloureuse.2

Les Structures Neurologiques : Un Réseau Complexe et Vulnérable

Le rachis lombaire abrite et protège une partie vitale du système nerveux.

Le canal rachidien et la queue de cheval : L’empilement des arcs vertébraux forme le canal rachidien. Une particularité anatomique essentielle est que la moelle épinière s’arrête généralement au niveau de la première ou de la deuxième vertèbre lombaire (L1-L2). En dessous de ce point, le canal rachidien ne contient plus la moelle elle-même, mais un faisceau de racines nerveuses qui descendent avant de sortir de la colonne, ressemblant à une « queue de cheval » (en latin, cauda equina).8 Ces racines nerveuses contrôlent la motricité et la sensibilité des membres inférieurs et de la région périnéale (sphincters).

Les foramens intervertébraux : De chaque côté, entre deux vertèbres, se trouve un orifice de sortie appelé foramen intervertébral (ou trou de conjugaison). C’est par ce tunnel que chaque racine nerveuse quitte le canal rachidien pour se diriger vers sa destination finale. Le rétrécissement de ce foramen est une cause fréquente de compression nerveuse.

Le plexus lombaire : Il s’agit d’un réseau nerveux complexe formé par l’entrelacement des racines antérieures des nerfs spinaux de T12 à L4. Ce plexus donne naissance aux nerfs majeurs de la cuisse, comme le nerf fémoral. Son importance pour la chirurgie XLIF/LLIF est capitale car il traverse en plein cœur le muscle psoas, le muscle que le chirurgien doit franchir pour atteindre le disque par voie latérale. La connaissance précise de sa localisation est donc un enjeu majeur pour la sécurité de l’intervention.10

L’Appareil Ligamentaire et Musculaire

La stabilité de la colonne est assurée par un puissant réseau de ligaments (ligaments longitudinaux antérieur et postérieur, ligaments jaunes) qui relient les vertèbres entre elles, et par les muscles paravertébraux qui agissent comme des haubans dynamiques.9

L’Équilibre Sagittal : La Lordose Lombaire

De profil, la colonne lombaire n’est pas droite mais présente une courbure naturelle vers l’avant, appelée lordose lombaire. Cette courbure est essentielle à l’équilibre global du corps, permettant de maintenir la tête et le tronc au-dessus du bassin de manière économe en énergie.8 La perte ou l’altération de cette lordose, souvent due à la dégénérescence discale, peut entraîner des douleurs et un déséquilibre postural. Sa restauration est l’un des objectifs fondamentaux de nombreuses chirurgies de fusion, y compris la XLIF/LLIF.5

Chapitre 2 : Physiopathologie des Affections Traitées par XLIF/LLIF

Les pathologies traitées par fusion latérale sont le résultat final d’un processus d’usure et de dégradation des structures anatomiques décrites précédemment. Ces pathologies sont souvent intriquées, l’une pouvant entraîner ou aggraver l’autre.

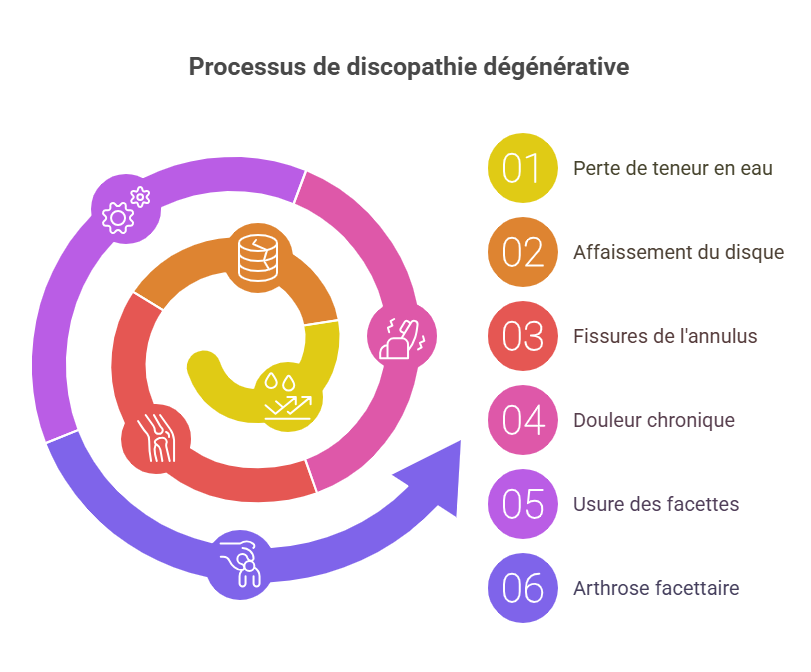

La Discopathie Dégénérative

La discopathie dégénérative est le point de départ de nombreuses affections lombaires. Il ne s’agit pas d’une maladie au sens strict, mais d’un processus de vieillissement accéléré ou pathologique du disque intervertébral.

Processus : La cascade dégénérative commence par une perte de la teneur en eau du nucleus pulposus, qui perd ses propriétés d’amortisseur. Le disque s’affaisse, perdant de sa hauteur. L’annulus fibrosus, soumis à des contraintes anormales, se fissure.1

Conséquences : Cette perte de fonction discale a deux conséquences majeures. Premièrement, elle génère des douleurs lombaires chroniques (lombalgies) dues à l’inflammation et à l’instabilité microscopique. Deuxièmement, la perte de hauteur reporte les charges sur les articulations postérieures (facettes articulaires), qui s’usent à leur tour, créant de l’arthrose facettaire, une autre source de douleur.1

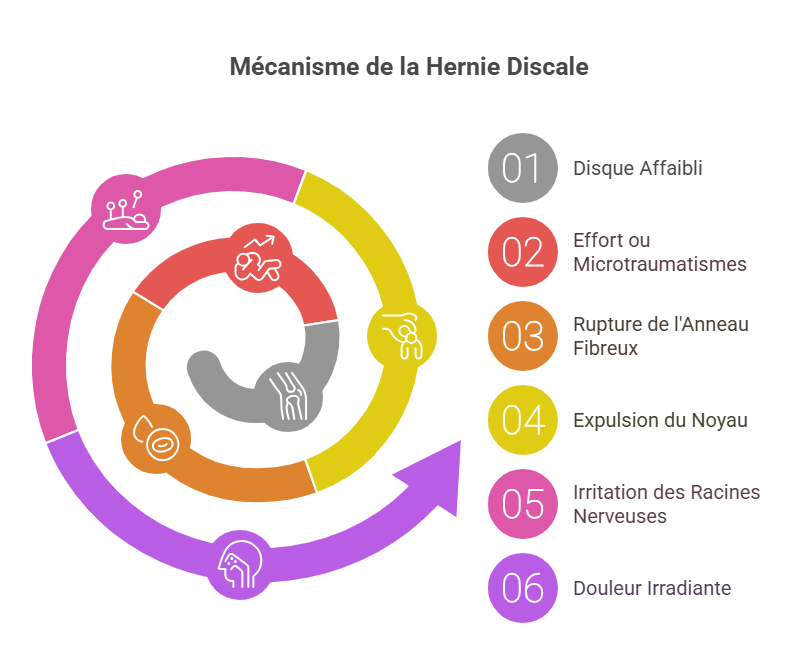

La Hernie Discale Lombaire

La hernie discale est une conséquence directe de la fragilisation du disque.

Mécanisme : À la faveur d’un effort ou de microtraumatismes répétés sur un disque déjà affaibli, l’anneau fibreux (annulus) se rompt. Le noyau gélatineux (nucleus) est alors expulsé à travers cette brèche et fait saillie dans le canal rachidien.3

Le conflit disco-radiculaire : Le fragment de disque hernié vient alors irriter ou comprimer une des racines nerveuses de la queue de cheval. C’est ce conflit mécanique et inflammatoire qui est à l’origine de la douleur irradiante typique : la sciatique (si les racines L5 ou S1 sont touchées, provoquant une douleur à l’arrière de la cuisse et de la jambe) ou la cruralgie (si les racines L3 ou L4 sont touchées, avec une douleur à l’avant de la cuisse).16

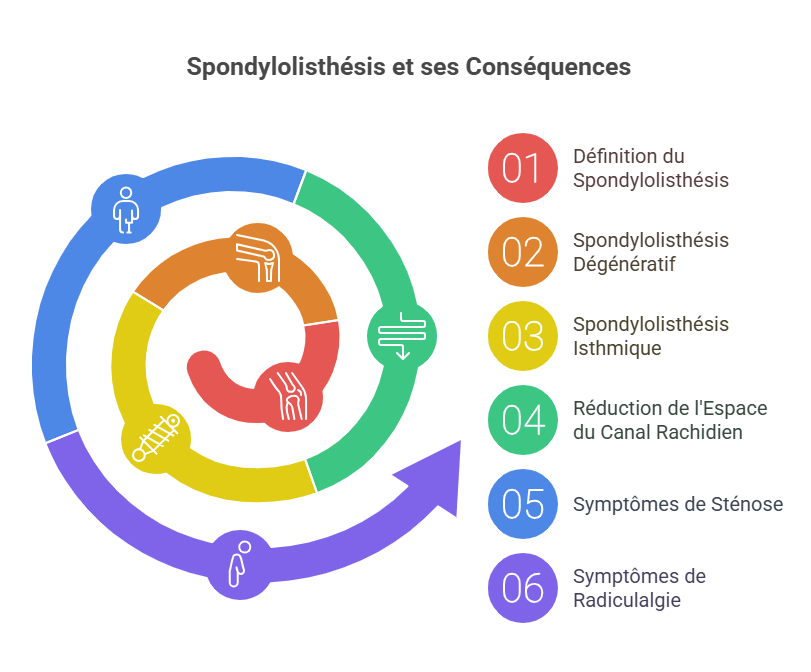

Le Spondylolisthésis Dégénératif et Isthmique

Le spondylolisthésis est défini comme le glissement d’une vertèbre vers l’avant par rapport à la vertèbre située en dessous.14

Physiopathologie : On distingue principalement deux types chez l’adulte :

Le spondylolisthésis dégénératif : Il est la conséquence de l’arthrose sévère des articulations facettaires, qui perdent leur capacité à stabiliser le segment vertébral. Cette forme est plus fréquente après 50 ans, touche plus souvent les femmes et se situe préférentiellement au niveau L4-L5.

Le spondylolisthésis isthmique : Il est dû à une fracture de fatigue d’une petite partie de l’arc postérieur appelée l’isthme vertébral (lyse isthmique). Cette fracture survient souvent à l’adolescence, notamment chez les sportifs, mais peut ne devenir symptomatique qu’à l’âge adulte. Le niveau L5-S1 est le plus fréquemment touché.14

Conséquences : Dans les deux cas, le glissement vertébral peut entraîner un rétrécissement du canal rachidien central et des foramens, provoquant des symptômes de sténose (douleurs dans les jambes à la marche) et/ou de radiculalgie (douleur de type sciatique).

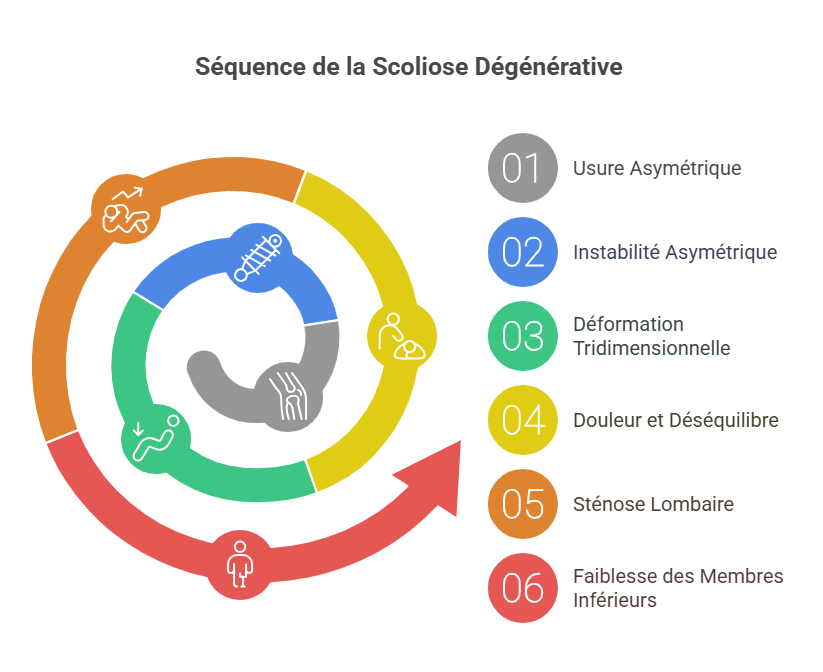

La Scoliose Lombaire Dégénérative de l’Adulte

Contrairement à la scoliose de l’adolescent, la scoliose dégénérative (dite de novo) apparaît à l’âge adulte sur une colonne initialement droite.22

Mécanisme : Son origine réside dans une usure asymétrique des composants de la colonne. Un disque qui s’affaisse plus d’un côté que de l’autre, ou une arthrose facettaire plus prononcée d’un côté, va créer un « pincement » latéral. Cette instabilité asymétrique conduit progressivement à une déformation complexe en trois dimensions : une courbure latérale (visible de face) et une rotation des vertèbres sur elles-mêmes.22

Conséquences : Cette déformation entraîne non seulement des douleurs lombaires et un déséquilibre visible du tronc, mais elle est aussi très souvent associée à un rétrécissement du canal lombaire (sténose) qui devient symptomatique, causant des douleurs et des faiblesses dans les membres inférieurs.

L’analyse de ces différentes pathologies révèle une interconnexion fondamentale. La discopathie dégénérative apparaît comme le phénomène initial, le « primum movens » de la cascade d’événements.1 C’est l’affaiblissement du disque qui peut mener à la hernie , qui déstabilise le segment vertébral et favorise le spondylolisthésis dégénératif 14, et qui, si la dégénérescence est inégale, peut engendrer une scoliose. Cette vision intégrée est cruciale, car un patient se présentant pour une pathologie en a souvent d’autres associées. Le plan chirurgical doit donc adopter une approche holistique, visant non seulement à traiter le symptôme prédominant mais aussi à corriger l’instabilité et la déformation sous-jacentes. La chirurgie XLIF/LLIF, en restaurant la hauteur du disque, en stabilisant le segment et en corrigeant l’alignement, est particulièrement bien adaptée pour adresser simultanément plusieurs de ces problèmes.

Partie II : La Procédure XLIF/LLIF : Une Analyse Détaillée

Cette section constitue le cœur technique de ce guide. Elle dissèque la procédure XLIF/LLIF sous tous ses aspects, de ses principes biomécaniques à ses technologies de pointe, en passant par une comparaison rigoureuse avec les autres techniques de fusion lombaire.

Chapitre 3 : Principes, Objectifs et Biomécanique de la Fusion Latérale

La chirurgie XLIF/LLIF repose sur des principes biomécaniques clairs visant à atteindre des objectifs chirurgicaux précis pour restaurer une fonction vertébrale stable et indolore.

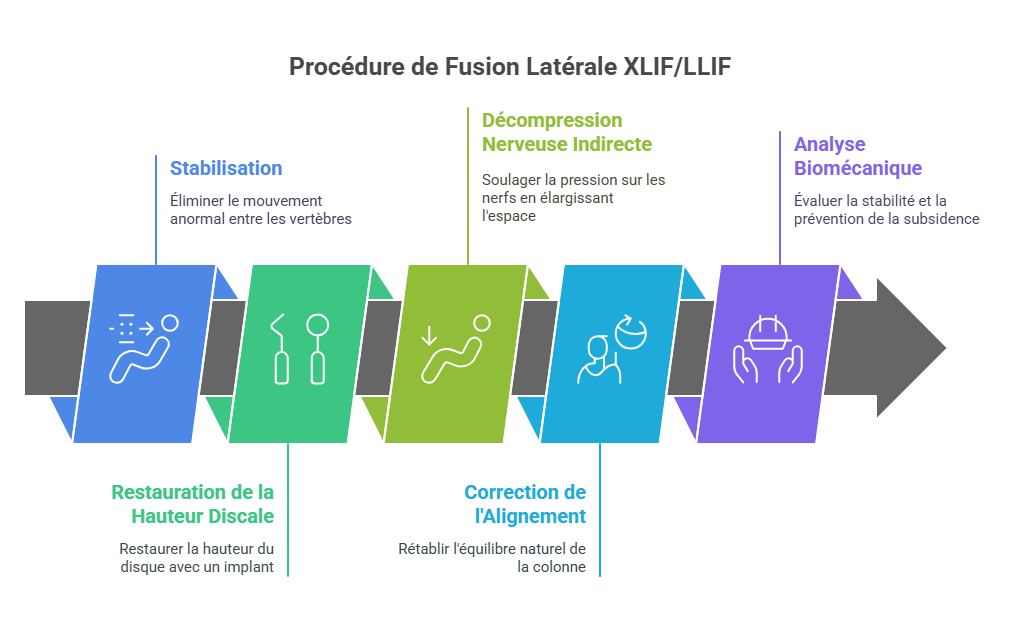

Les Objectifs Chirurgicaux Fondamentaux

L’intervention poursuit quatre objectifs principaux interdépendants :

Stabilisation : L’objectif premier est d’éliminer le mouvement anormal et douloureux entre deux ou plusieurs vertèbres. Pour ce faire, le chirurgien cherche à provoquer une fusion osseuse, ou arthrodèse, c’est-à-dire la création d’un pont osseux solide et définitif qui solidarise les vertèbres traitées.

Restauration de la Hauteur Discale : La dégénérescence entraîne un affaissement du disque. La mise en place d’un implant (une « cage ») dans l’espace discal permet de restaurer la hauteur perdue. Cet effet de « vérin » est crucial.5

Décompression Nerveuse Indirecte : C’est l’un des principes les plus élégants et les plus importants de la technique XLIF/LLIF. En restaurant la hauteur de l’espace discal, le chirurgien agrandit mécaniquement le volume des foramens intervertébraux, les orifices par lesquels les racines nerveuses sortent de la colonne. Cette augmentation de l’espace libère la pression sur les nerfs sans que le chirurgien ait besoin de les toucher ou de les manipuler directement avec ses instruments. C’est pourquoi on parle de décompression « indirecte ».

Correction de l’Alignement : La procédure vise à rétablir l’équilibre naturel de la colonne. En utilisant une cage avec un angle spécifique (lordotique), le chirurgien peut recréer la courbure normale du bas du dos (lordose lombaire). Cette technique est également très efficace pour réduire un glissement vertébral (spondylolisthésis) ou corriger une courbure latérale (scoliose).15

Analyse Biomécanique de la Cage Latérale

Le succès de la procédure XLIF/LLIF est intimement lié aux propriétés biomécaniques de l’implant utilisé. L’abord latéral permet la mise en place d’une cage intersomatique qui est significativement plus large que celles utilisées dans les approches par l’arrière (PLIF/TLIF). Cette grande taille, ou « empreinte » (footprint), confère des avantages majeurs :

Stabilité accrue et prévention de la subsidence : La cage latérale repose sur les parties les plus denses et résistantes des plateaux vertébraux, l’os cortical périphérique (appelé apophyseal ring). Cette large surface d’appui répartit mieux les forces et réduit considérablement le risque que l’implant ne s’enfonce dans l’os plus mou du centre de la vertèbre, une complication appelée « subsidence » ou affaissement, particulièrement redoutée chez les patients avec une qualité osseuse médiocre.

Environnement favorable à la fusion : La grande taille de la cage offre une vaste surface de contact entre les vertèbres et le greffon osseux qu’elle contient. Cela crée un environnement biologique et mécanique optimal pour que le pont osseux se forme et se solidifie, garantissant ainsi le succès de l’arthrodèse à long terme.26

Chapitre 4 : Indications et Contre-indications

Le choix de la technique XLIF/LLIF n’est pas universel et dépend d’une évaluation rigoureuse du profil du patient, de sa pathologie et de son anatomie.

Indications Principales (Profil du patient idéal)

La fusion latérale est une option de choix lorsque les traitements conservateurs bien conduits (kinésithérapie, médicaments, infiltrations pendant au moins 3 à 6 mois) ont échoué. Les pathologies les plus fréquemment traitées par cette voie sont :

Discopathie dégénérative lombaire affectant un ou deux niveaux, typiquement entre L1 et L5.4

Spondylolisthésis dégénératif de bas grade (Grade I ou II selon la classification de Meyerding), où le glissement n’est pas trop important.4

Scoliose lombaire dégénérative légère à modérée, où la correction de la déformation peut être obtenue en partie par la restauration de la hauteur discale.

Hernie discale récidivante, où une approche antérieure ou latérale est souvent préférée pour éviter de passer par la zone cicatricielle d’une précédente chirurgie par l’arrière.

Syndrome du segment adjacent, qui correspond à la dégradation d’un niveau mobile situé au-dessus ou en dessous d’une précédente fusion vertébrale.4

Contre-indications Absolues et Relatives

Certaines situations rendent la procédure XLIF/LLIF irréalisable ou trop risquée :

Contre-indications anatomiques :

Pathologie du niveau L5-S1 : C’est la contre-indication la plus classique et la plus formelle. L’accès latéral à l’espace entre la dernière vertèbre lombaire (L5) et le sacrum (S1) est presque toujours bloqué par la présence de la crête iliaque (l’os du bassin).28

Anatomie défavorable : Chez certains patients, le muscle psoas peut être positionné très en avant (« psoas ascendant ») ou le plexus lombaire peut avoir un trajet anormalement antérieur, rendant le passage transpsoas trop dangereux, même avec le neuromonitoring.

Contre-indications pathologiques :

Spondylolisthésis de haut grade (> Grade II) ou très instable : Un glissement trop important nécessite souvent une réduction directe et une fixation plus robuste qui ne peuvent être obtenues que par une approche postérieure.4

Scoliose sévère ou rigide : Les déformations majeures requièrent des manœuvres de correction complexes (ostéotomies) qui ne sont réalisables que par voie postérieure.

Ostéoporose sévère : Une qualité osseuse très faible augmente de manière significative le risque d’affaissement de la cage dans les plateaux vertébraux, même avec une grande empreinte.

Contre-indications liées aux antécédents du patient :

Chirurgie abdominale ou rétropéritonéale antérieure : Des opérations précédentes dans la zone (chirurgie du rein, de l’aorte, du côlon) peuvent avoir créé un tissu cicatriciel dense qui rend l’abord latéral dangereux et imprévisible.

Infection ou inflammation active ou récente dans la région : Un antécédent d’abcès du psoas ou de diverticulite compliquée est une contre-indication formelle.

Radiothérapie abdominale antérieure : Les tissus irradiés cicatrisent mal et sont plus fragiles, augmentant les risques de complications.

Chapitre 5 : Analyse Comparative avec les Autres Voies d’Abord (ALIF, PLIF, TLIF)

La décision d’opter pour une fusion latérale XLIF/LLIF se fait toujours en considérant les autres options chirurgicales disponibles. Chaque voie d’abord présente un ensemble unique d’avantages et d’inconvénients. Comprendre ces compromis est essentiel pour appréhender la stratégie chirurgicale. La sélection de l’approche la plus appropriée est une décision complexe qui dépend de la pathologie à traiter, du ou des niveaux vertébraux concernés, de l’anatomie spécifique du patient et de l’expérience du chirurgien. Il s’agit d’un choix stratégique qui déplace le « champ de bataille » chirurgical et, par conséquent, la nature des risques encourus.

Description des Alternatives

ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion) : L’abord se fait par l’avant, à travers une incision abdominale. Le chirurgien accède à la colonne en passant à côté des organes digestifs. Cette technique permet de mettre en place une très grande cage et d’obtenir une excellente correction de la lordose. Cependant, elle expose à des risques spécifiques, notamment vasculaires (lésion de l’aorte ou de la veine cave) et nerveux (lésion des nerfs sympathiques pouvant causer des troubles de l’éjaculation chez l’homme).6

PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) et TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) : Ces deux techniques très proches se font par l’arrière, à travers une incision dans le dos. Le chirurgien doit écarter ou traverser les muscles paravertébraux. L’avantage principal est l’accès direct aux structures nerveuses, ce qui permet une décompression « directe » très efficace en cas de sténose sévère. L’inconvénient majeur est un traumatisme musculaire plus important et un risque plus élevé de lésion des racines nerveuses ou de l’enveloppe qui les entoure (la dure-mère) lors de leur manipulation.6 La TLIF est une variante de la PLIF où l’abord se fait légèrement plus sur le côté (par le foramen), ce qui nécessite moins de rétraction des nerfs.

Tableau Comparatif Détaillé des Techniques de Fusion Lombaire

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques, avantages et inconvénients de chaque approche, en se basant sur une compilation des données issues de la littérature scientifique.6

Caractéristique | XLIF / LLIF (Latérale) | ALIF (Antérieure) | PLIF / TLIF (Postérieure) |

Voie d’abord | Par le flanc, à travers le muscle psoas | Par l’abdomen (voie rétropéritonéale) | Par le dos, à travers les muscles paravertébraux |

Muscles impactés | Muscle psoas (traversé), muscles de la paroi abdominale (disséqués) | Muscles abdominaux (écartés ou incisés) | Muscles paravertébraux (érecteurs du rachis) écartés ou sectionnés |

Structures nerveuses à risque | Plexus lombaire (dans le psoas), nerf génito-fémoral | Plexus hypogastrique supérieur (risque d’éjaculation rétrograde), nerfs sympathiques | Racines nerveuses de la queue de cheval, dure-mère |

Structures vasculaires à risque | Risque faible, mais possible lésion de l’artère/veine lombaire | Aorte, veine cave, vaisseaux iliaques (risque principal) | Plexus veineux épidural (saignement fréquent mais contrôlable) |

Taille de la cage | Grande | Très grande | Petite à moyenne |

Restauration de la lordose | Bonne à excellente | Excellente (la meilleure option) | Limitée à modérée |

Type de décompression nerveuse | Indirecte (par restauration de hauteur) | Indirecte | Directe (par retrait de l’os/ligament compressif) |

Perte sanguine estimée | Très faible (typiquement < 100 mL) | Faible à modérée (typiquement 200-300 mL) | Modérée à élevée (typiquement > 400 mL) |

Durée opératoire moyenne | Courte (environ 170 min pour 1 niveau) | Longue (environ 200 min pour 1 niveau) | Modérée à longue (environ 170-190 min pour 1 niveau) |

Durée d’hospitalisation | Très courte (souvent 1-3 jours) | Courte à modérée (3-5 jours) | Modérée (4-6 jours) |

Principales complications | Paresthésies/douleur de cuisse (souvent transitoire), faiblesse du psoas | Lésion vasculaire, iléus paralytique, éjaculation rétrograde | Lésion durale (brèche), lésion radiculaire, fibrose épidurale |

Accès à L5-S1 | Non | Oui (accès de choix) | Oui |

Note : Les valeurs de durée et de perte sanguine sont des moyennes indicatives et peuvent varier considérablement en fonction du patient, du nombre de niveaux opérés et de l’expérience du chirurgien.

Discussion Stratégique : Quand Choisir Quelle Approche?

Ce tableau met en lumière la logique de décision chirurgicale. Par exemple :

Pour une pathologie au niveau L5-S1, la XLIF est exclue. Le choix se fera le plus souvent entre une ALIF (pour une excellente restauration de la lordose et de la hauteur) et une TLIF/PLIF (si une décompression directe est impérative).

Pour une pathologie aux niveaux L2-L3 ou L3-L4, la XLIF est souvent idéale en raison de sa nature peu invasive et du risque neurologique relativement faible à ces étages.

Le niveau L4-L5 représente un « carrefour stratégique » où toutes les options sont techniquement possibles. Le choix dépendra de l’anatomie du patient (position de la crête iliaque, des vaisseaux, du psoas), de la pathologie prédominante (une scoliose bénéficiera de la grande cage latérale ou antérieure, une sténose canalaire très serrée pourra nécessiter une décompression directe par l’arrière) et des préférences du chirurgien.

En cas de sténose foraminale pure, la décompression indirecte offerte par la XLIF ou l’ALIF est souvent suffisante et moins risquée qu’une décompression directe par l’arrière.

En cas de récidive de hernie discale après une chirurgie par l’arrière, une approche XLIF ou ALIF est souvent privilégiée pour éviter d’opérer dans une zone cicatricielle, ce qui augmente les risques de lésion nerveuse et durale.

Chapitre 6 : Le Déroulement de l’Intervention Chirurgicale, Étape par Étape

Comprendre le déroulement précis de l’opération permet de démystifier la procédure et d’apprécier la complexité et la précision requises à chaque étape.

Phase Préparatoire

Une fois le patient sous anesthésie générale, il est soigneusement positionné en décubitus latéral strict (couché sur le côté) sur une table d’opération spéciale, radio-transparente. Le côté choisi pour l’incision dépend de l’anatomie du patient et de la déformation à corriger (en général, on aborde par le côté concave de la scoliose). Le patient est solidement fixé à la table avec des bandes adhésives pour éviter tout mouvement pendant l’intervention. La table est ensuite « cassée » au niveau du bassin du patient, ce qui a pour effet d’augmenter l’espace entre la dernière côte et la crête iliaque, facilitant ainsi l’accès chirurgical.28 Un appareil de radioscopie (arceau en C) est utilisé pour confirmer avec précision le niveau vertébral à opérer avant même la première incision.

L’Abord Chirurgical Mini-Invasif

Le chirurgien pratique une petite incision, généralement de 3 à 5 cm, sur le flanc du patient, à l’aplomb du disque à traiter. Il dissèque ensuite délicatement les couches musculaires de la paroi abdominale (muscle oblique externe, oblique interne et transverse de l’abdomen) pour atteindre l’espace situé derrière le péritoine (la membrane qui enveloppe les organes digestifs), appelé espace rétropéritonéal.

Le Passage Transpsoas sous Neuromonitoring

C’est l’étape la plus critique et la plus emblématique de la technique XLIF. Le chirurgien doit se frayer un chemin à travers le muscle psoas, au sein duquel chemine le précieux plexus lombaire. Pour ce faire en toute sécurité, il utilise une technologie de neuromonitoring peropératoire (IONM).5

Une première sonde de stimulation est introduite jusqu’au contact du psoas.

Des dilatateurs tubulaires de diamètres croissants, tous connectés au système de neuromonitoring, sont ensuite insérés successivement à travers les fibres musculaires. À chaque instant, l’appareil de stimulation envoie de petites impulsions électriques et analyse la réponse musculaire. Si un nerf est trop proche, une contraction musculaire est détectée, indiquant au chirurgien qu’il doit réorienter sa trajectoire.13

Une fois le chemin le plus sûr déterminé (« safe zone »), un écarteur spécial (rétracteur) est mis en place. Cet écarteur, une fois ouvert, maintient un couloir de travail stable et éclairé jusqu’au disque intervertébral, tout en continuant à surveiller l’activité nerveuse pendant toute la durée de l’intervention.

La Discectomie et la Préparation des Plateaux

Par ce couloir de travail, le chirurgien peut visualiser directement le côté du disque intervertébral.

Il incise l’anneau fibreux (annulus fibrosus) avec un bistouri.

Il procède ensuite au retrait le plus complet possible du disque malade (discectomie) à l’aide de différents instruments (pinces à disque, curettes).

Une étape importante est la libération de l’anneau fibreux du côté opposé (controlatéral). Cela permet une distraction complète de l’espace discal et assure que la cage pourra être insérée sur toute la largeur de la vertèbre.

Enfin, les surfaces supérieures et inférieures des corps vertébraux (les plateaux vertébraux) sont soigneusement grattées pour retirer la couche de cartilage et exposer l’os spongieux sous-jacent. Cette étape, appelée avivement, est essentielle pour créer une surface propice à la fusion osseuse.

Mise en Place de l’Implant et de la Greffe

Le chirurgien sélectionne une cage d’essai pour déterminer la taille et l’angle (lordose) de l’implant final le plus adapté pour restaurer la hauteur et l’alignement. La cage définitive est ensuite remplie avec le matériau de greffe osseuse choisi (autogreffe, allogreffe ou substitut). L’implant est alors inséré avec précaution dans l’espace discal préparé. L’objectif est d’obtenir un ajustement serré (« press-fit ») qui assure une stabilité immédiate. La position correcte de la cage est vérifiée en temps réel par des clichés radioscopiques de face et de profil.

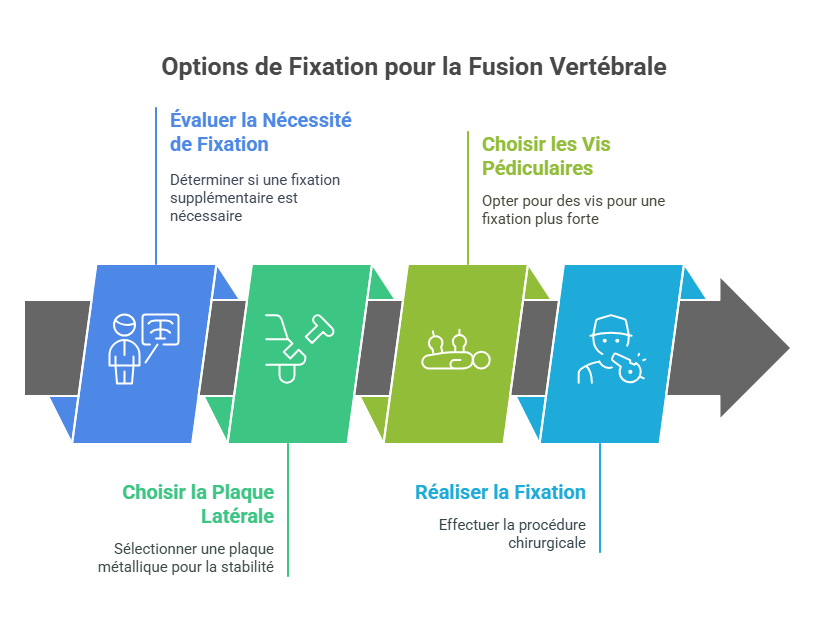

Fixation Complémentaire et Fermeture

Dans certains cas (grande instabilité, correction de déformation, mauvaise qualité osseuse), une stabilisation supplémentaire est nécessaire. Elle peut prendre la forme d’une petite plaque métallique vissée sur le côté des vertèbres, posée par la même incision, ou de vis pédiculaires insérées dans le dos par des incisions séparées, souvent de manière percutanée (mini-invasive).4

Une fois la fusion et la fixation terminées, l’écarteur est retiré. Le muscle psoas et les muscles de la paroi abdominale reprennent leur place naturelle. Le chirurgien referme les différents plans musculaires et la peau, généralement avec du fil résorbable.

Chapitre 7 : Technologies et Implants au Service de la Prision et de la Fusion

Le succès et la sécurité de la chirurgie XLIF/LLIF sont indissociables des avancées technologiques qui l’accompagnent. Cette procédure est, par essence, « technologie-dépendante ». De la surveillance des nerfs à la conception des implants, chaque élément est optimisé pour améliorer les résultats. Cette dépendance technologique implique qu’un centre hospitalier doit investir dans un écosystème complet (matériel, logiciels, formation du personnel) pour offrir cette procédure de manière sûre et efficace, ce qui guide le patient dans son choix vers des centres à haut volume d’activité.

Le Neuromonitoring Peropératoire (IONM) : Le Garde-Fou Neurologique

L’utilisation du neuromonitoring n’est pas une simple option dans la chirurgie XLIF/LLIF ; elle est une nécessité absolue pour garantir la sécurité du patient lors du passage à travers le muscle psoas.12 L’IONM est un système complexe qui surveille en temps réel la fonction des nerfs potentiellement à risque. La tendance moderne est à l’utilisation d’une approche multimodale, combinant plusieurs techniques pour une surveillance croisée et plus fiable.

Électromyographie (EMG) : C’est la modalité historique et la plus utilisée.

EMG spontanée (ou libre) : Elle écoute en permanence l’activité électrique des muscles innervés par le plexus lombaire. Une décharge électrique soudaine et répétitive (« train de potentiels ») signale une irritation mécanique (contact, étirement) d’un nerf.

EMG déclenchée (ou stimulée) : Le chirurgien utilise une sonde qui envoie de faibles impulsions électriques. En mesurant le seuil de courant nécessaire pour provoquer une contraction musculaire, il peut estimer la distance qui le sépare d’un nerf moteur. C’est l’outil de « cartographie » qui guide le placement des dilatateurs et de l’écarteur.

Limites : L’EMG seule a une faible spécificité (elle peut donner de fausses alertes) et ne détecte pas bien les lésions par étirement prolongé ou par ischémie (manque d’apport sanguin). De plus, elle ne peut pas surveiller les nerfs purement sensitifs.13

Potentiels Évoqués Moteurs (PEM ou MEPs en anglais) : Cette technique surveille l’intégrité de toute la voie motrice, du cerveau jusqu’au muscle. Le cerveau du patient est stimulé par des électrodes sur le crâne, et la réponse est enregistrée au niveau des muscles des jambes. Une diminution de l’amplitude de la réponse signale une atteinte de la voie motrice. Les MEPs sont considérés comme plus sensibles que l’EMG pour détecter une souffrance du plexus lombaire.

Limites : Leur utilisation requiert une anesthésie totalement intraveineuse (sans gaz anesthésiants) et l’absence de curares (relaxants musculaires), ce qui peut compliquer la gestion anesthésique. L’interprétation des signaux est complexe et nécessite une grande expertise.12

Potentiels Évoqués Somesthésiques (PES ou SSEPs en anglais) : Cette modalité teste la voie sensitive. Un nerf périphérique est stimulé (par exemple à la cheville) et la réponse est enregistrée au niveau du cerveau. Une altération du signal indique une lésion sur le trajet sensitif.

Limites : Le monitoring traditionnel du nerf tibial postérieur ne teste que les racines du plexus lombo-sacré (L4-S2). Pour surveiller le plexus lombaire supérieur (L2-L4), qui est le plus à risque dans la XLIF, il faut monitorer le nerf saphène, ce qui est techniquement plus difficile.12

L’approche multimodale (EMG + MEPs +/- SSEPs) est aujourd’hui considérée comme le standard de sécurité le plus élevé, particulièrement pour les abords du niveau L4-L5 où le plexus lombaire est le plus vulnérable.12

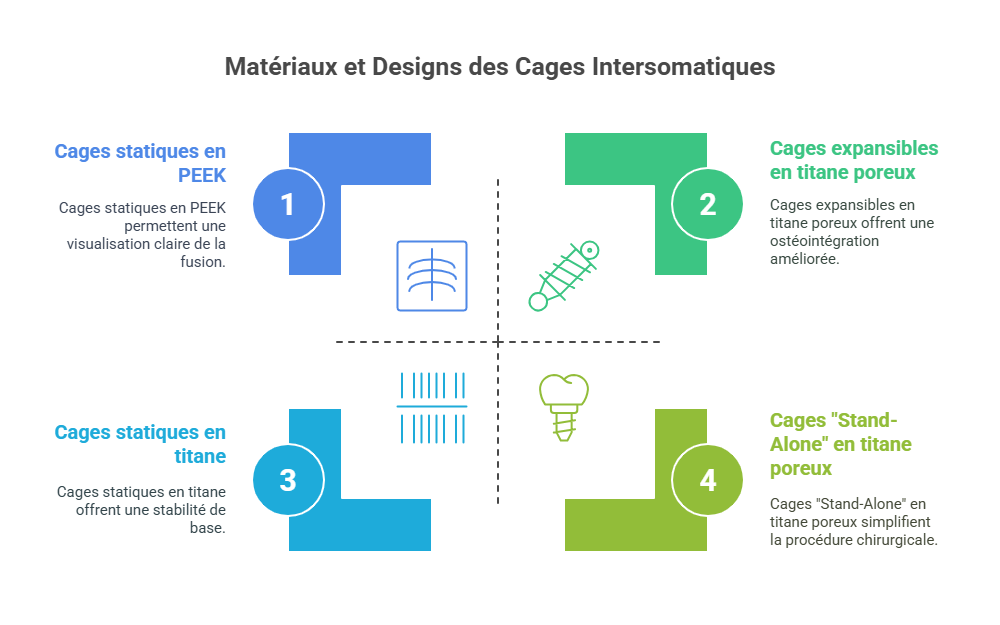

Les Cages Intersomatiques : L’Évolution des Matériaux et du Design

La cage est la pièce maîtresse de la fusion. Son design et ses matériaux ont considérablement évolué pour améliorer la stabilité et favoriser la fusion osseuse.

Matériaux :

PEEK (Polyetheretherketone) : Un polymère de haute performance, biocompatible, dont le module d’élasticité est proche de celui de l’os. Son principal avantage est d’être radio-transparent, ce qui permet de bien visualiser la fusion osseuse sur les radiographies de contrôle.25

Titane : Un métal très résistant et biocompatible. Les cages modernes ne sont plus en titane plein, mais en titane poreux ou fabriquées par impression 3D. Ces technologies créent une structure en treillis qui imite l’os spongieux. L’os du patient peut ainsi « pousser » à l’intérieur même de la structure de la cage, un phénomène appelé ostéointégration, ce qui améliore considérablement la stabilité et la qualité de la fusion.

Designs :

Cages statiques : La forme la plus simple, disponible en différentes hauteurs, largeurs et angles de lordose.

Cages expansibles : Ces implants ingénieux sont insérés dans l’espace discal à une hauteur réduite, ce qui facilite leur mise en place. Une fois en position, le chirurgien les déploie à l’aide d’un instrument, leur permettant d’atteindre la hauteur désirée pour restaurer l’espace discal et la lordose. Elles permettent un ajustement sur mesure à l’anatomie du patient.

Cages « Stand-Alone » : Certaines cages intègrent leur propre système de fixation (petites vis ou ancres qui se déploient dans les vertèbres adjacentes). Elles sont conçues pour être utilisées sans fixation supplémentaire dans des cas bien sélectionnés, ce qui permet de réaliser la fusion avec une seule approche mini-invasive.

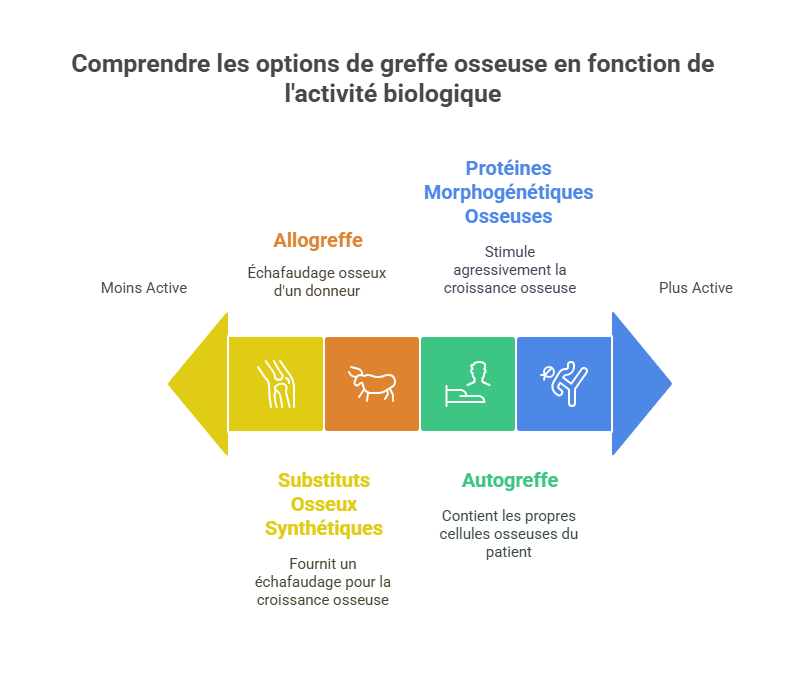

Les Greffons Osseux : Le Carburant de la Fusion

Le succès à long terme de l’arthrodèse dépend de la formation d’un pont osseux solide. La cage fournit la structure mécanique, mais le greffon osseux fournit le carburant biologique. Le choix du greffon est une décision stratégique qui doit équilibrer efficacité biologique et morbidité.

Autogreffe : C’est l’os prélevé sur le patient lui-même. La source la plus courante est la crête iliaque, mais pour la XLIF, de l’os local peut être récupéré lors de la préparation des vertèbres. C’est le « gold standard » biologique car il contient les propres cellules osseuses du patient (ostéogénique), des facteurs de croissance (ostéoinductif) et une matrice (ostéoconductrice). Son inconvénient majeur est la morbidité potentielle du site de prélèvement (douleur, hématome, infection).40

Allogreffe : C’est de l’os provenant d’un donneur humain, traité et stérilisé par une banque d’os. Elle se présente sous diverses formes (copeaux, poudre, blocs). Son grand avantage est d’éviter un second site opératoire. Cependant, elle est seulement ostéoconductrice (elle sert d’échafaudage) et moins active biologiquement que l’autogreffe.40

Substituts Osseux Synthétiques : Ce sont des matériaux fabriqués industriellement, généralement à base de céramiques comme les phosphates de calcium (hydroxyapatite, phosphate tricalcique). Ils sont purement ostéoconducteurs et sont conçus pour être progressivement résorbés et remplacés par l’os du patient.40

Protéines Morphogénétiques Osseuses (BMP) : Il s’agit de facteurs de croissance ostéoinducteurs extrêmement puissants, produits par génie génétique (rhBMP-2). La BMP stimule de manière très agressive les cellules souches locales pour qu’elles se transforment en cellules osseuses. Elle est très efficace pour obtenir une fusion solide, même dans des conditions difficiles (tabagisme, diabète, révisions chirurgicales).44 Cependant, son utilisation est controversée. Aux États-Unis, elle n’est officiellement approuvée par la FDA que pour la chirurgie ALIF. Son utilisation dans les autres approches (y compris la XLIF) est dite « off-label » (hors autorisation de mise sur le marché). Elle est associée à des complications spécifiques : inflammation importante, douleur nerveuse postopératoire (radiculite), formation de kystes, résorption osseuse autour de l’implant, et son coût est très élevé. Le recours à la BMP doit donc faire l’objet d’une discussion approfondie avec le patient sur la balance bénéfice/risque.46

Le choix de l’implant et du greffon illustre parfaitement le dialogue critique entre la biomécanique et la biologie. Une fusion réussie nécessite à la fois une construction mécaniquement stable et un environnement biologiquement propice à la croissance osseuse. Chez un patient présentant des facteurs de risque de mauvaise cicatrisation (fumeur, diabétique, ostéoporotique), le chirurgien peut opter pour un implant plus « bio-actif » (titane poreux) et un greffon plus puissant (comme la BMP) pour compenser un potentiel biologique de fusion plus faible, tout en pesant les risques et les coûts associés.

La Fixation Complémentaire : Verrouiller le Montage

Bien que la cage latérale offre une bonne stabilité intrinsèque, une fixation supplémentaire est souvent nécessaire pour garantir l’immobilité totale du segment pendant la période de fusion. Cette fixation est particulièrement indiquée en cas d’instabilité préopératoire importante, de correction d’une déformation, de fusion sur plusieurs niveaux, ou si la qualité osseuse du patient est médiocre.27 Deux options principales existent :

Plaque Latérale : Une petite plaque métallique est fixée sur le côté des corps vertébraux, au-dessus et en dessous de la cage. Elle peut généralement être posée par la même incision que la cage, ajoutant une stabilité supplémentaire sans nécessiter une nouvelle approche chirurgicale.

Vis Pédiculaires Postérieures : C’est le système de fixation le plus rigide et le plus puissant. Des vis sont insérées dans les pédicules des vertèbres par des incisions séparées dans le dos. Ces vis sont ensuite connectées par des tiges. Grâce aux progrès de la chirurgie mini-invasive, cette fixation postérieure peut souvent être réalisée de manière percutanée, avec de très petites incisions, minimisant ainsi le traumatisme musculaire.27

Partie III : Le Parcours du Patient : Avant, Pendant et Après la Chirurgie

Cette partie adopte le point de vue du patient pour le guider à travers chaque étape de son expérience, de la préparation à la récupération complète. Le succès de l’intervention ne repose pas uniquement sur l’acte chirurgical lui-même, mais sur une préparation minutieuse et une implication active du patient dans sa propre convalescence.

Chapitre 8 : La Préparation Préopératoire

Une préparation réussie est la première étape vers une récupération réussie. Elle comporte plusieurs volets : médical, logistique et personnel.

Le Bilan Complet

Avant de programmer l’intervention, une série d’évaluations est indispensable :

Consultation avec le chirurgien : C’est le moment d’échanger en détail sur les bénéfices attendus, les risques, les alternatives, et de s’assurer que toutes les questions ont trouvé une réponse.

Bilan d’imagerie : Il comprend généralement une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) pour visualiser les disques et les nerfs, des radiographies standard de face et de profil, ainsi que des radiographies dynamiques (en flexion et en extension) pour évaluer l’instabilité. Un scanner (tomodensitométrie) peut être nécessaire pour analyser plus finement les structures osseuses.

Consultation d’anesthésie : L’anesthésiste évalue l’état de santé général du patient, ses antécédents et ses traitements en cours pour planifier l’anesthésie la plus sûre possible.

L’Optimisation de l’État de Santé

Certains facteurs peuvent compromettre le succès de la chirurgie, en particulier la consolidation de la fusion osseuse. Il est donc crucial de les prendre en charge avant l’opération :

Arrêt du tabac : C’est sans doute le facteur le plus important. Le tabagisme réduit de manière drastique l’apport sanguin aux os et diminue les chances de succès de la fusion de près de 50%. Un arrêt complet est impératif, idéalement plusieurs semaines avant et plusieurs mois après la chirurgie.

Gestion du poids : L’obésité augmente les contraintes sur la colonne lombaire et peut compliquer l’abord chirurgical et la récupération. Une perte de poids, même modeste, avant l’intervention est bénéfique.2

Contrôle des comorbidités : Un diabète mal équilibré, une hypertension ou d’autres maladies chroniques doivent être stabilisés avant la chirurgie pour minimiser les risques périopératoires.

Préparation Logistique

Anticiper les aspects pratiques du retour à domicile facilite grandement la convalescence :

Prévoir de l’aide : Organiser la présence d’un proche pour le retour de l’hôpital et pour les tâches quotidiennes (courses, repas, ménage) durant les premières semaines.

Aménager le domicile : Si possible, installer le lit au rez-de-chaussée pour éviter de monter et descendre les escaliers de manière répétée les premiers jours. Prévoir une chaise haute et stable, et un rehausseur de toilettes si nécessaire.

Préparer des repas : Cuisiner et congeler des repas à l’avance peut être d’une grande aide.

Instructions Pré-chirurgicales

Dans les jours précédant l’intervention, des consignes précises sont données :

Arrêt des médicaments : Les médicaments qui fluidifient le sang, comme l’aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les anticoagulants, doivent être arrêtés plusieurs jours avant la chirurgie, selon les instructions du chirurgien et de l’anesthésiste.

Consignes de jeûne : Il est demandé de ne plus manger ni boire (sauf petites gorgées d’eau pour les médicaments autorisés) après minuit la veille de l’opération.

Hygiène : Une douche avec un savon antiseptique est souvent recommandée la veille et le matin de l’intervention pour réduire le risque d’infection.

Chapitre 9 : La Récupération et la Rééducation Postopératoire

La phase postopératoire est un processus actif qui commence dès la salle de réveil. La récupération après une chirurgie XLIF/LLIF est généralement plus rapide que pour les approches traditionnelles, mais elle requiert une participation active du patient.

La Phase d’Hospitalisation (J0 à J+4)

La durée d’hospitalisation est courte, typiquement entre 2 et 4 jours.7

Gestion de la douleur : La douleur postopératoire est généralement décrite comme modérée et est bien contrôlée par un protocole d’antalgiques adapté (par voie intraveineuse puis par voie orale). Une plainte fréquente et spécifique à la XLIF est l’apparition d’une nouvelle douleur ou de sensations anormales (paresthésies) sur le devant ou le côté de la cuisse, du côté opéré. Ce phénomène, bien que potentiellement anxiogène, est le plus souvent temporaire et lié à l’étirement du muscle psoas et à l’irritation des nerfs du plexus lombaire lors de l’abord chirurgical. Une bonne information préopératoire sur ce point est essentielle pour dédramatiser ces symptômes.5

Mobilisation précoce : C’est un des piliers de la récupération rapide. Le premier lever est réalisé très tôt, souvent le jour même de l’opération (J0) ou le lendemain matin (J+1), encadré par un kinésithérapeute. Le patient est encouragé à marcher dès que possible.53

Apprentissage des consignes posturales : Le kinésithérapeute enseigne les gestes de « l’école du dos » pour protéger la fusion : comment se lever et se coucher du lit « en bloc » (sans torsion), comment s’asseoir correctement, comment ramasser un objet au sol en pliant les genoux (technique de la fente).53

Calendrier de Récupération à Domicile

Le retour à domicile marque le début de la phase d’autonomisation de la récupération.

Soins de la cicatrice (Premières semaines) : La cicatrice est petite et généralement fermée par du fil résorbable et des bandelettes adhésives (steri-strips). Les douches sont autorisées rapidement, mais les bains sont interdits pendant environ un mois, jusqu’à cicatrisation complète. Il est important de protéger la cicatrice du soleil pendant plusieurs mois pour éviter une pigmentation disgracieuse.

Activités quotidiennes (0 à 6 semaines) : La consigne principale est de rester actif tout en respectant les limites de la douleur et de la fatigue. La marche est la meilleure activité : il est recommandé de marcher un peu plusieurs fois par jour, en augmentant progressivement la durée et la distance. Pendant cette période, il faut impérativement éviter :

De porter des charges lourdes (plus de 5 kg).5

Les mouvements de torsion et de flexion importante du tronc.5

De rester assis ou debout de manière prolongée.

Conduite automobile : La reprise est généralement envisagée entre 4 et 6 semaines postopératoires, à condition de ne plus prendre d’antalgiques puissants (opioïdes) et de se sentir capable de réagir rapidement en cas d’urgence. Il est préférable de commencer par de courts trajets.53

Reprise du travail : L’arrêt de travail varie selon la nature de l’activité professionnelle. Il est typiquement de 4 à 6 semaines pour un travail sédentaire, et peut aller jusqu’à 3 mois pour un travail physique lourd.54

Reprise du sport : La reprise doit être très progressive et validée par le chirurgien.

Après 6 semaines : Les sports doux et sans impact comme la natation (crawl, dos crawlé) ou le vélo d’appartement peuvent être débutés.

Après 3 à 6 mois : Les sports avec impacts modérés ou torsions (course à pied, golf, tennis, ski) peuvent être repris progressivement, en fonction de la consolidation de la fusion et de l’état musculaire.59

Le Programme de Kinésithérapie

La rééducation avec un kinésithérapeute est un élément clé pour optimiser le résultat fonctionnel. Elle débute généralement quelques semaines après l’intervention, une fois la phase de cicatrisation initiale passée.

Phase 1 (0 à 6 semaines) – Phase de protection et d’éducation : L’accent est mis sur le contrôle de la douleur, le respect des consignes posturales, la marche et des exercices très doux de réveil musculaire et de mobilité sans contrainte sur la zone opérée.58

Phase 2 (après 6 semaines) – Phase de rééducation active : Le programme s’intensifie progressivement et vise plusieurs objectifs 58 :

Renforcement des muscles stabilisateurs profonds : C’est le cœur de la rééducation. Il s’agit de renforcer les muscles qui gainent la colonne vertébrale, comme le muscle transverse de l’abdomen et les muscles multifides. Des exercices de type « bird-dog » (à quatre pattes, tendre un bras et la jambe opposée) ou le pont fessier sont typiques.

Amélioration de la souplesse : Des étirements ciblés sont essentiels, notamment ceux des muscles ischio-jambiers (à l’arrière de la cuisse) et du psoas-iliaque (à l’avant de la hanche). La raideur de ces muscles peut en effet augmenter les contraintes sur la colonne lombaire.

Reprogrammation neuromotrice et proprioception : Il s’agit de « réapprendre » au cerveau à contrôler la posture et le mouvement du dos de manière correcte et sécuritaire. Des exercices sur des surfaces instables (comme un ballon de Klein) peuvent être utilisés pour travailler l’équilibre et la conscience de la position du corps.

Endurance : Un travail cardiovasculaire doux (vélo, marche rapide) est intégré pour améliorer la condition physique générale.

Le succès de la récupération est donc un processus actif, pas passif. Il repose sur un contrat thérapeutique clair : le chirurgien répare la structure anatomique, mais c’est le patient, guidé par son kinésithérapeute, qui a la responsabilité de restaurer la fonction par son implication quotidienne dans le programme de rééducation et le respect des consignes.

Chapitre 10 : Résultats à Long Terme et Taux de Succès

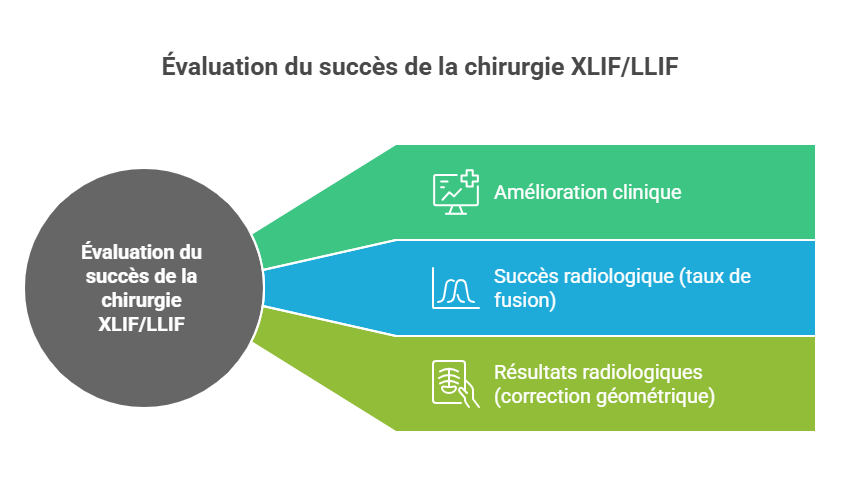

L’évaluation du succès d’une chirurgie XLIF/LLIF se fait sur la base de critères cliniques (l’amélioration ressentie par le patient) et radiologiques (la qualité de la fusion et de la correction). Les données issues de la littérature scientifique, notamment des études de cohorte et des méta-analyses récentes, permettent de quantifier ces résultats.

Amélioration Clinique

Les résultats cliniques sont généralement mesurés à l’aide d’échelles standardisées : le score VAS (Visual Analog Scale) pour la douleur (de 0 à 10) et l’indice ODI (Oswestry Disability Index) pour le handicap fonctionnel (en pourcentage).

Efficacité sur la douleur et la fonction : De multiples études et méta-analyses convergent pour montrer une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la douleur et de la fonction chez les patients opérés par XLIF/LLIF. Environ 80% des patients rapportent une amélioration substantielle de leur qualité de vie.15

Données quantitatives : Une méta-analyse publiée en 2024, regroupant plus de 1400 patients, a rapporté à 12 mois postopératoires une amélioration moyenne très importante du score ODI de 32,51 points. Les scores de douleur (VAS) pour le dos et la jambe ont également montré des améliorations majeures. Une autre étude sur 30 patients traités pour une scoliose dégénérative a montré une diminution significative du score de douleur dorsale de 6,8 à 4,6 et du score de douleur dans la jambe de 5,4 à 2,8 en moyenne à 14 mois.

Maintien à long terme : Les bénéfices cliniques semblent se maintenir dans le temps. Cependant, certaines études notent qu’une légère dégradation des scores peut survenir au-delà de deux ans, en particulier chez les populations âgées. Ce phénomène n’est pas nécessairement un échec de la chirurgie, mais plutôt le reflet de la nature progressive et continue des pathologies dégénératives qui peuvent affecter d’autres niveaux de la colonne.

Succès Radiologique (Taux de Fusion)

L’objectif ultime de l’arthrodèse est d’obtenir une fusion osseuse solide et définitive. C’est le garant de la stabilité à long terme.

Taux de fusion élevés : La technique XLIF/LLIF, grâce à l’utilisation d’une grande cage et d’une large surface de greffe, présente d’excellents taux de fusion. Les études rapportent des taux de consolidation osseuse solide variant de 85% à 98% lors des contrôles effectués entre 1 et 2 ans après la chirurgie.15 Une méta-analyse de 2024 a spécifiquement trouvé des taux de fusion à 12 mois allant de 85,0% à 93,3%.

Résultats Radiologiques (Correction Géométrique)

Au-delà de la fusion, la chirurgie vise à restaurer une anatomie plus normale. Les radiographies de contrôle permettent de quantifier cette correction.

Hauteur discale et foraminale : Les études confirment de manière unanime que la XLIF/LLIF permet une augmentation significative et durable de la hauteur de l’espace discal et, par conséquent, de la hauteur des foramens intervertébraux. Une étude a mesuré une augmentation moyenne de 128% de la hauteur discale et de 121% de la hauteur foraminale.15

Correction de la lordose : La technique permet une correction modeste mais significative de l’alignement sagittal. La méta-analyse de 2024 a montré une correction significative de la lordose segmentaire (au niveau opéré) et de la lordose lombaire globale. Bien que l’ALIF soit souvent considérée comme supérieure pour les corrections lordotiques majeures, la XLIF offre une amélioration fiable de l’équilibre sagittal.

En conclusion, les données actuelles confirment que la chirurgie XLIF/LLIF est une procédure efficace, offrant des taux de succès élevés tant sur le plan clinique (soulagement de la douleur, amélioration de la fonction) que radiologique (fusion solide, restauration de la hauteur et de l’alignement).

Partie IV : Prise de Décision et Ressources Complémentaires

Cette dernière partie vise à équiper le patient avec les informations nécessaires pour participer activement à la décision chirurgicale. Elle aborde de manière transparente les risques, présente les alternatives, et fournit des conseils pratiques ainsi que des ressources pour approfondir le sujet.

Chapitre 11 : Risques et Complications Spécifiques au XLIF/LLIF

Toute intervention chirurgicale comporte des risques. La particularité de la XLIF/LLIF est son profil de risque unique, directement lié à sa voie d’abord latérale à travers le muscle psoas. Une information claire et transparente sur ces risques potentiels est un pilier du consentement éclairé.

Tableau des Complications et de leur Incidence

Le tableau suivant compile les complications potentielles de la XLIF/LLIF et leur fréquence rapportée dans la littérature scientifique, en se basant sur des revues systématiques et des méta-analyses.11 Il est important de noter que beaucoup de complications neurologiques sont transitoires.

Catégorie | Complication Spécifique | Taux d’Incidence Rapporté (%) | Notes |

Neurologique (Transitoire) | Paresthésies / Douleur antérieure de la cuisse | 10 – 40% | Complication la plus fréquente, liée à l’irritation du plexus lombaire. Généralement résolutive en quelques semaines à quelques mois. |

Faiblesse du psoas (difficulté à lever la cuisse) | 9 – 31% | Liée à l’étirement ou à l’hématome du muscle psoas. Généralement transitoire. | |

Neurologique (Permanent) | Lésion motrice permanente du plexus lombaire | 0.7 – 5% | Complication grave mais rare. Le risque est plus élevé au niveau L4-L5. |

Lésion sensitive permanente | < 5% | Engourdissement ou douleur chronique. | |

Musculaire / Vasculaire | Hématome du psoas | 1 – 4% | Accumulation de sang dans le muscle, peut causer une compression nerveuse et nécessiter une évacuation. |

Lésion vasculaire majeure | < 1% | Très rare, mais potentiellement grave (artère ou veine lombaire, aorte, veine cave). | |

Viscérale | Perforation intestinale, lésion rénale ou de l’uretère | Extrêmement rare (< 0.5%) | Complications exceptionnelles mais graves. |

Liée à l’implant / Fusion | Pseudarthrose (absence de fusion) | 2 – 10% | L’échec de la consolidation osseuse. Peut nécessiter une réintervention. Le risque est augmenté par le tabagisme. |

Affaissement de la cage (subsidence) | 8 – 14% | Enfoncement de l’implant dans la vertèbre. Souvent asymptomatique, mais peut entraîner une perte de correction. | |

Défaillance du matériel (vis, plaque) | 1.9 – 5% | Rupture ou déplacement du matériel de fixation. | |

Générale | Infection du site opératoire | 1 – 3% | Risque inhérent à toute chirurgie. |

Thrombose veineuse profonde (phlébite) | < 2% | Formation d’un caillot de sang dans une veine de la jambe. |

Analyse Détaillée des Risques Neurologiques

Le risque principal et spécifique de la XLIF est la lésion du plexus lombaire. Comme mentionné précédemment, la plupart de ces atteintes sont des « neuropraxies », c’est-à-dire une sidération temporaire du nerf due à l’étirement ou à la compression par l’écarteur, sans lésion structurelle. Celles-ci se manifestent par des douleurs, des brûlures ou des engourdissements à la face antérieure ou latérale de la cuisse, et/ou une faiblesse du muscle psoas. Si ces symptômes sont très fréquents dans les premiers jours et semaines postopératoires (jusqu’à 30-40% des patients dans certaines études), ils s’améliorent et disparaissent dans la grande majorité des cas en 3 à 6 mois.11 Le risque de déficit moteur ou sensitif permanent est, lui, beaucoup plus faible, estimé à moins de 5%, mais il représente la complication la plus redoutée de cette technique. La maîtrise de la technique chirurgicale et l’utilisation rigoureuse du neuromonitoring multimodal sont les meilleures préventions contre ce risque.

Autres Complications Notables

Hématome du psoas : Un saignement dans le muscle psoas peut créer une collection de sang (hématome) qui, si elle est volumineuse, peut comprimer le plexus lombaire et causer des douleurs et des déficits neurologiques. Une réintervention pour évacuer l’hématome est parfois nécessaire.

Pseudarthrose : C’est l’échec de la fusion osseuse. Le pont osseux ne se forme pas, et le segment opéré peut rester mobile et douloureux. Le tabagisme est le principal facteur de risque. Une réintervention avec une nouvelle greffe et une fixation plus robuste peut être requise.

Affaissement de la cage (subsidence) : L’implant s’enfonce dans les plateaux vertébraux, ce qui peut entraîner une perte de la hauteur discale restaurée et une récidive de la compression nerveuse. Le risque est plus élevé chez les patients ostéoporotiques.11

Chapitre 12 : Alternatives à la Fusion XLIF/LLIF

La décision d’une chirurgie XLIF/LLIF doit être prise en connaissance des autres options thérapeutiques disponibles.

Les Traitements Conservateurs

Il est essentiel de rappeler que la chirurgie n’est jamais la première option, sauf en cas d’urgence neurologique (déficit moteur majeur, syndrome de la queue de cheval). Une prise en charge conservatrice bien conduite doit toujours être tentée en premier lieu. Elle comprend 16 :

La kinésithérapie : Renforcement musculaire, étirements, éducation posturale.

Les traitements médicamenteux : Antalgiques, anti-inflammatoires, myorelaxants.

Les infiltrations : Injection de corticoïdes au contact de la racine nerveuse enflammée pour calmer la douleur et l’inflammation.

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces traitements, après une durée d’au moins 3 à 6 mois, que l’option chirurgicale est discutée.

La Décompression Neurovertébrale : Une Option Non Chirurgicale Avancée

Parmi les traitements conservateurs modernes, la décompression neurovertébrale assistée par traction robotisée représente une alternative thérapeutique efficace et non invasive pour de nombreux patients atteints de pathologies discales et rachidiennes.

Ce traitement, proposé dans des centres spécialisés comme les cliniques TAGMED à Montréal et à Terrebonne, utilise un système informatisé de traction cyclique permettant de cibler précisément les disques intervertébraux responsables des douleurs. Il vise à réduire la pression intra-discale, restaurer un meilleur alignement vertébral et favoriser la réhydratation discale.

Avantages Clés :

Traitement sans chirurgie, sans médication lourde ;

Soulagement rapide des douleurs liées aux hernies, protrusions, sténoses foraminales ou discopathies ;

Prévention de la chirurgie dans de nombreux cas ;

Réduction des douleurs neurogènes (sciatiques, cruralgies, névralgies cervico-brachiales) ;

Aucune convalescence : les patients peuvent continuer leurs activités normales.

Ce traitement est généralement proposé sous forme d’un programme structuré de 20 à 25 séances, accompagné de soins complémentaires (neurostimulation, cryothérapie, laser thérapeutique, ajustements neurovertébraux).

Contre-indications de la Décompression Neurovertébrale

Malgré son innocuité, la décompression neurovertébrale n’est pas indiquée dans certains cas :

Spondylolisthésis de grade 2 ou plus ;

Fracture vertébrale instable ;

Infections rachidiennes actives ;

Tumeurs osseuses ou métastatiques au niveau de la colonne ;

Ostéoporose sévère (risque de fracture par traction) ;

Chirurgie rachidienne récente avec matériel d’ostéosynthèse ;

Syndrome de la queue de cheval (urgence chirurgicale) ;

Grossesse avancée.

Un bilan d’imagerie (IRM ou TDM) est systématiquement requis avant de débuter le traitement, afin de s’assurer de l’absence de contre-indications et de bien cibler les niveaux pathologiques.

Les Autres Options Chirurgicales

Si la chirurgie est nécessaire, la XLIF/LLIF n’est pas la seule possibilité.

Arthrodèse par d’autres voies (ALIF, PLIF, TLIF) : Comme détaillé au Chapitre 5, ces autres techniques de fusion ont leurs propres avantages et inconvénients. Le choix dépendra de la pathologie, du niveau à opérer et de l’anatomie du patient.6

Prothèse discale (arthroplastie) : Contrairement à la fusion qui bloque le mouvement, la prothèse discale est un implant mobile qui vise à remplacer le disque malade tout en préservant la mobilité du segment. C’est une alternative séduisante, mais ses indications sont très strictes : elle ne s’adresse qu’aux patients jeunes, souffrant d’une discopathie pure sur un ou deux niveaux, sans arthrose significative des articulations postérieures et sans instabilité ou déformation. Elle n’est pas une option pour la majorité des patients candidats à une fusion.

Chapitre 13 : Choisir son Chirurgien et son Centre Hospitalier

Le choix de l’équipe et de l’établissement est un facteur déterminant dans le succès de l’intervention, particulièrement pour une technique aussi exigeante que la XLIF/LLIF.

L’Importance de l’Expérience

La XLIF/LLIF est une procédure avec une courbe d’apprentissage reconnue. La maîtrise de l’abord latéral, l’interprétation du neuromonitoring et la gestion des complications potentielles requièrent une formation spécifique et une pratique régulière. Plusieurs études ont montré que le taux de complications diminue avec l’expérience du chirurgien.11 Il est donc fortement recommandé de s’orienter vers un chirurgien et un centre qui réalisent un volume significatif de ce type d’intervention.

Centres de Référence

Sans être exhaustif, il est utile de savoir qu’il existe en France et au Québec des pôles d’excellence en chirurgie du rachis où ces techniques innovantes sont pratiquées couramment. En France, des établissements comme la Clinique des Cèdres à Toulouse, la Clinique du Parc à Lyon, ou le service de chirurgie du rachis du CHU de Montpellier sont réputés pour leur expertise. Au Québec, des institutions comme le CHU de Québec-Université Laval et des centres privés comme les Cliniques Lacroix, avec des neurochirurgiens spécialisés en chirurgie rachidienne mini-invasive comme les Drs. Daniel Shedid, Éric Truffer et Philippe Martel, représentent des exemples de centres à rechercher.68

Questions à Poser en Consultation

Pour être un acteur éclairé de sa prise en charge, le patient ne doit pas hésiter à poser des questions précises à son chirurgien 70 :

« Pourquoi la technique XLIF/LLIF est-elle la meilleure option pour mon cas spécifique? »

« Quelles sont les alternatives et pourquoi ne me les proposez-vous pas? »

« Combien de procédures XLIF/LLIF réalisez-vous par an? »

« Quel type de neuromonitoring utilisez-vous pendant l’intervention? »

« Quel est votre taux personnel de complications, notamment neurologiques? »

« Quel type de cage et de greffon prévoyez-vous d’utiliser, et pourquoi? »

« Une fixation complémentaire sera-t-elle nécessaire? »

« À quoi dois-je m’attendre en termes de douleur et de récupération dans les premières semaines? »

Chapitre 14 : Foire Aux Questions (FAQ)

Cette section répond aux interrogations les plus courantes des patients, basées sur les guides d’information et les forums de discussion.55

Cette chirurgie est-elle très douloureuse?

La douleur postopératoire est généralement qualifiée de modérée et est bien contrôlée par les médicaments antalgiques. La douleur au niveau de l’incision sur le flanc est souvent moins importante que celle d’une grande incision dans le dos. La douleur la plus spécifique est celle de la cuisse, liée à l’abord chirurgical, qui est le plus souvent transitoire.

Aurais-je du matériel (vis, plaques) dans le dos pour toujours?

Oui. Les implants (cage, vis, plaques) sont conçus pour rester en place définitivement. Ils sont fabriqués en matériaux biocompatibles (titane, PEEK) et ne posent généralement pas de problème à long terme. Ils ne « sonnent » pas aux portiques de sécurité des aéroports.

Puis-je reprendre une vie normale après l’opération?

Oui, c’est l’objectif principal de la chirurgie. Après une période de convalescence et de rééducation de quelques mois, la grande majorité des patients peuvent reprendre leurs activités professionnelles, sociales et de loisir, souvent avec une qualité de vie nettement améliorée par rapport à la situation préopératoire.

Quels sont les signes qui doivent m’alerter après mon retour à la maison?

Une fièvre supérieure à 38°C, un écoulement ou une rougeur importante au niveau de la cicatrice, une augmentation soudaine et intense de la douleur, ou l’apparition d’un nouveau déficit neurologique (perte de force, perte de sensibilité) doivent vous amener à contacter votre chirurgien en urgence.

Qu’est-ce qu’un sérome post-opératoire?

Un sérome est une collection de liquide clair (sérum) qui peut se former sous une cicatrice chirurgicale. C’est un phénomène relativement courant et généralement bénin. Souvent, le corps le résorbe spontanément en quelques semaines. S’il est volumineux ou douloureux, il peut être nécessaire de le ponctionner.

Chapitre 15 : Témoignages de Patients

Les parcours de soins sont uniques, mais les témoignages de patients ayant vécu l’expérience peuvent apporter une perspective humaine et rassurante. Ils illustrent la variabilité des expériences tout en soulignant des thèmes communs de récupération et d’amélioration.55

Paul, 55 ans, opéré d’une XLIF L3-L4 pour spondylolisthésis dégénératif : « La douleur dans ma jambe était devenue insupportable, je ne pouvais plus marcher plus de 10 minutes. Mon chirurgien m’a expliqué l’approche latérale pour éviter de toucher aux muscles du dos. J’ai eu mal à la cuisse pendant les trois premières semaines, comme il me l’avait prédit, ce qui était un peu inquiétant au début. Mais la douleur sciatique, elle, avait disparu dès le réveil. Après un mois, je marchais presque normalement. Six mois plus tard, j’ai pu reprendre le vélo. Ça a changé ma vie. »

Nathalie, 62 ans, opérée d’une XLIF sur deux niveaux pour scoliose dégénérative : « Je me tassais et mon dos devenait de plus en plus tordu et douloureux. L’opération a été plus longue, et la récupération aussi. J’ai porté un corset pendant six semaines. La rééducation a été essentielle. Il a fallu être patiente, mais aujourd’hui je me tiens plus droite, je n’ai plus ces douleurs constantes qui me gâchaient l’existence, et j’ai retrouvé mon autonomie. »

Gary, ancien policier, opéré d’une XLIF pour un kyste synovial et une instabilité : « J’étais très sceptique, connaissant beaucoup de gens avec des résultats de chirurgie du dos décevants. Mais mon chirurgien m’a expliqué la technique et m’a dit ‘Je peux réparer ça, et je suis bon à ça’. Ça m’a convaincu. J’ai été surpris de la facilité avec laquelle je pouvais bouger après l’opération. Je suis de retour au golf, je fais mes travaux de jardinage. Dire que je suis heureux est un euphémisme. C’est un immense succès. ».

Ces témoignages soulignent l’importance d’une bonne information préopératoire, de la patience pendant la convalescence, et du rôle crucial de la rééducation pour atteindre un résultat optimal.

Conclusion

La fusion lombaire intersomatique par voie latérale (XLIF/LLIF) représente une avancée incontestable et une option thérapeutique de premier plan dans l’arsenal de la chirurgie rachidienne moderne. En offrant une solution efficace pour traiter les pathologies dégénératives lombaires invalidantes, elle permet à de nombreux patients de retrouver une qualité de vie et une fonction qu’ils pensaient perdues.

Son succès repose sur un compromis stratégique fondamental : l’efficacité biomécanique remarquable d’une grande cage intersomatique, capable de restaurer la hauteur, de stabiliser et de corriger l’alignement, est obtenue via une approche mini-invasive qui préserve la musculature dorsale. Ce bénéfice se paie cependant par l’introduction d’un risque neurologique nouveau et spécifique, celui de l’atteinte du plexus lombaire. La maîtrise de ce risque est la clé de voûte de la procédure. Elle n’est possible que grâce à un écosystème technologique de pointe, notamment un neuromonitoring peropératoire multimodal, et à l’expertise d’une équipe chirurgicale expérimentée.

Pour le patient, ce guide souligne que la décision d’entreprendre une telle chirurgie doit être le fruit d’une réflexion mûrie et d’un dialogue approfondi avec son chirurgien. Le patient n’est pas un spectateur passif de son traitement. Il en est un acteur central, depuis la préparation préopératoire jusqu’à son implication rigoureuse dans le programme de rééducation postopératoire. C’est cette collaboration active entre un patient informé, une équipe soignante experte et une technologie maîtrisée qui maximise les chances d’atteindre l’objectif commun : un dos stable, une fonction restaurée et une vie libérée de la douleur.

Références |

Kinedoc.org. « De la discopathie dégénérative à la lombalgie chronique : revue de la littérature. » (PDF) 1

Rhumato.info. « L’arthrose lombaire. » 2

Gautschi, O. P., et al. Hernie discale lombaire – Diagnostic et traitement. » Revue Médicale Suisse, 2010. 3

Isaacs, R. E., et al. « Lateral Lumbar Interbody Fusion: Indications, Outcomes, and Complications. » Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2019. 4

Mayfield Clinic. « Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF). » 5

Ohtori, S., et al. « A Review of the Approaches and Techniques for Lumbar Interbody Fusion. » Journal of Spine Surgery, 2015. 6

UCSF Health. « Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF). » 7

Rachis.paris. « Anatomie du rachis – Anatomie du dos. » 8

Kenhub. « Colonne vertébrale. » 9

Lall, R. R., et al. « Multimodality Intraoperative Neuromonitoring in Lateral Lumbar Interbody Fusion: A Review of Alerts in 628 Patients. » Neurospine, 2021. 10

Epstein, N. E. « Extreme lateral interbody fusion: Do the risks outweigh the benefits? » Surgical Neurology International, 2019. 11

Lall, R. R., et al. « Multimodality Intraoperative Neuromonitoring in Lateral Lumbar Interbody Fusion: A Review of Alerts in 628 Patients. » ResearchGate, 2021. 12

Silverstein, M., et al. « A review of the evidence for the use of electromyography (EMG), motor-evoked potentials (MEPs), and somatosensory-evoked potentials (SSEPs) intraoperative neuromonitoring (IONM) strategies during lateral lumbar interbody fusion (LLIF). » PMC NCBI, 2021. 13

Tenny, S., et al. « Spondylolisthesis. » StatPearls Publishing, 2025. 14

Walker, C. T., et al. « Clinical and Radiographic Outcomes After Extreme Lateral Interbody Fusion: A Meta-Analysis. » PMC NCBI, 2024. 15

MSD Manuals. Hernie discale. » 16

Merck Manuals. Hernie discale. » 17

Parent, H-F., et al. « La hernie discale lombaire. » Elsevier Masson, 2019. 18

Raskin, O., et al. « La hernie discale lombaire. » UCLouvain, 2017. 19

Medg.fr. « Hernie discale. » 20

Physio-pedia. « Spondylolisthesis. » 21

Chirurgienrachis.fr. « Scoliose dégénérative. » 22

Wikipedia. « Scoliose. » 23

Winder, M. J., et al. « Comparison of ALIF vs. XLIF for L4/5 interbody fusion: pros, cons, and literature review. » PMC NCBI, 2016. 24

Walker, C. T., et al. « Subsidence following stand-alone lateral lumbar interbody fusion: a systematic review. » PMC NCBI, 2023. 25

AO Foundation Surgery Reference. « Lateral Lumbar Interbody Fusion. » 26

Goodrich, J. A., et al. « XLIF® With Lateral Plating. » eXtreme Lateral Interbody Fusion (XLIF®), 2nd Edition, 2013. 27

Advanced Orthopaedics & Sports Medicine. « XLIF (Extreme Lateral Interbody Fusion). » 28

Ohtori, S., et al. « A Review of the Approaches and Techniques for Lumbar Interbody Fusion. » Journal of Spine Surgery, 2015. 6

Mobbs, R. J., et al. « Lumbar interbody fusion: a systematic review of surgical outcomes. » PMC NCBI, 2022. 29

Mobbs, R. J., et al. « Outcomes of L5/S1 anterior, posterior and transforaminal lumbar interbody fusion: a systematic review and meta-analysis. » PMC NCBI, 2022. 29

Hsieh, P. C., et al. « A systematic review and meta-analysis of clinical, radiological, and surgical outcomes of transforaminal lumbar interbody fusion versus anterior lumbar interbody fusion. » Journal of Spine Surgery, 2017. 6

Desert Spine and Scoliosis Center. « XLIF vs TLIF: What’s the Difference? » 30

San Diego Spine Foundation. « PLIF, ALIF, TLIF, and XLIF. » 31

Lall, R. R., et al. « Multimodality Intraoperative Neuromonitoring in Lateral Lumbar Interbody Fusion: A Review of Alerts in 628 Patients. » e-neurospine.org, 2021. 32

Walker, C. T., et al. « Lateral Lumbar Interbody Fusion: A Step-by-Step Description of the Minimally Invasive Transpsoas Approach. » PMC NCBI, 2023. 33

Epstein, N. E. « Extreme lateral interbody fusion: Do the risks outweigh the benefits? » PMC NCBI, 2019. 34

Walker, C. T., et al. « Lateral Lumbar Interbody Fusion: Indications, Outcomes, and Complications. » JBJS Essent Surg Tech, 2019. 4

The Spine Market Group. « Lateral Lumbar Interbody Fusion Cages. » 35

https://www.google.com/search?q=Greffe-osseuse.com. « Les biomatériaux et substituts osseux. » 36

Geistlich Pharma. « Régénération osseuse. » 37

MedicalExpo. « Substituts osseux allogreffes. » 38

Straumann. « Straumann® AlloGrafts. » 39

Formica, M., et al. « Use of bone morphogenetic protein-2 in spine surgery. » PMC NCBI, 2017. 40

Singh, K., et al. « Bone Morphogenetic Protein in Spine Surgery: A Current Review of the Literature. » PMC NCBI, 2023. 41

Radsource. « Interbody Spine Fusion and BMP. » 42

Shah, L. M., et al. « Bone Morphogenetic Protein–Associated Epidural Cysts with Mass Effect following Lumbar Fusion. » American Journal of Neuroradiology, 2023. 43

Blue Cross NC. « Bone Morphogenetic Protein. » 44

Singh, K., et al. « Bone Morphogenetic Protein in Spine Surgery: A Current Review of the Literature. » Journal of Spine Surgery, 2023. 45

JoVE. « Three-Dimensional Navigation-Guided Prone Single-Position Lateral Lumbar Interbody Fusion. » 46

Spineway. « Fixation postérieure. » 47

Spine-health.com. General information. 48

CHUV. « Protocole ERAS pour l’arthrodèse lombaire. » (PDF) 49

Gondar Neuro Dos. « Chirurgie du rachis lombaire : consignes post-opératoires. » 50

Reddit. « L3-4 XLIF day 7 post-op status and question. » 51

Institut de chirurgie. « Guide post-opératoire. » (PDF) 52

https://www.google.com/search?q=Alparslanbaksu.com.tr. « Espérances de récupération après une chirurgie gynécologique. » 53

Osteoparis13.com. « Guide Institut de chirurgie post-opératoire 2022. » (PDF) 52

Rachis.paris. « Quand puis-je reprendre la voiture après une opération du rachis lombaire? » 54

Clinique Drouot. « Quelle rééducation après une laminectomie lombaire? » 55

Kinedoc.org. « Prise en charge kinésithérapeutique de deux patients opérés d’une arthrodèse lombaire par voie antérieure. » (PDF) 56

London Spine. « Efficacy and safety of the extreme lateral interbody fusion (XLIF) technique in spine surgery: meta-analysis of 1409 patients. » 57

Phillips, F. M., et al. « Adult Degenerative Scoliosis Treated With XLIF: Clinical and Radiographical Results of a Prospective Multicenter Study With 2-Year Follow-up. » PMC NCBI, 2012. 58

Chen, Y-C., et al. « Extreme Lateral Interbody Fusion: An Observational Study of Functional and Radiological Outcome. » Medvix Publications, 2023. 59

Barone, G., et al. « Major complications in extreme lateral interbody fusion access: multicentric study by Italian S.O.L.A.S. group. » European Spine Journal, 2021. 60

ResearchGate. « Comparison of safety & efficacy of MIS-XLIF/LLIF/DLIF Vs open/MIS PLIF/TLIF/ALIF and PLF. » 61

Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. « Chirurgie du rachis et kinésithérapie. » 62

Cliniques médicales Lacroix. Neurochirurgie. » 63

CHU de Québec-Université Laval. « Chirurgie spinale – Fusion lombaire. » 64

Nova Scotia Health. « Questions au sujet de votre intervention chirurgicale. » (PDF) 65

Chirurgie-colonne.com. « Questions fréquentes. » 66

Hôpital universitaire de Bâle. « Chirurgie spinale. » 67

Reddit. « Looking at a single level fusion for L3-L4. » 68

Spine Doctor Miami. « Témoignages. » 69

YouTube. Minimally Invasive Lumbar Fusion Surgery Patient Testimonial (XLIF) – Gary Olsen. » 70

Vos Questions les Plus Fréquentes (FAQ)

Chirurgie - Fusion

La chirurgie de fusion TLIF consiste à unir deux ou plusieurs vertèbres pour éliminer le mouvement douloureux lié à la spondylolisthésis instable.

Lorsqu’un segment rachidien est trop endommagé ou instable à cause de la discopathie sévère, la fusion fusion postérieure ouverte est souvent la solution la plus efficace à long terme.